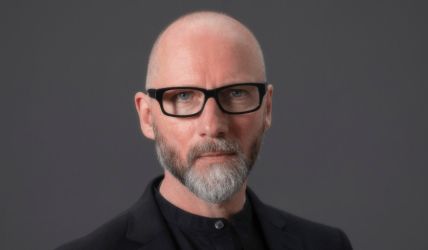

Man muss es sich in Erinnerung rufen: Seit fast 17 Jahren hat es keine neue Musik mehr von Everon gegeben. In Vergessenheit geraten sind sie dennoch nicht, denn dafür klang ihre melodisch markante Musik immer zu stark nach. Paradoxes legte 1993 den Grundstein eines Sounds, der im Laufe der Jahre immer größer, detailverliebter und schlicht spannender wurde. Orchestrale Songaufbauten, Bombast und umwerfend schöne Melodien sind die Grundessenzen ihrer Musik, die sie zwischen Art-Rock, Neo-Prog, AOR, Hardrock und Metal-Schüben flimmern lassen. Und doch hat der singende Multinstrumentalist Oliver Philipps sehr lange wenig bis gar keine Gedanken an ein neues Album seiner Band verschwendet, die er eine ganze Weile als ein Relikt aus tiefer Vorzeit empfand.

»Als wir damals mit den Arbeiten zu North begannen, hatten wir große Ambitionen und eigens ein kleines Häuschen am Meer gemietet, um jede Ablenkung zu vermeiden«, erklärt der Multiinstrumentalist. Aber dann passierte so manches, was den Arbeitsprozess hemmte und am Ende fast zwei Jahre in die Länge zog. »Das hat mich so desillusioniert, dass ich komplett den Bezug zu dem Album verloren habe. Die Lieder darauf sind mir fremd geworden und ich habe sie bis heute nicht ein einziges Mal mehr angehört.« Damit will Philipps keinesfalls andeuten, dass er das 2008 veröffentlichte North für eine schlechte Scheibe hält, doch sie in ihr Gesamtwerk einzuordnen, fällt ihm auch heute nicht leicht.

In der Folge wechselte der frühere Jester’s Palace-Musiker zunächst Vollzeit auf die andere Seite des Musik-Business, produzierte Künstler wie die Prog-Metaller Ad Infinitum, die kanadische Sängerin Leah McHenry oder die Symphonic-Rocker Imperia, mit deren Sängerin Helena Iren Michaelsen er heute auch verheiratet ist.

»Ich habe nie darüber nachgedacht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich habe einfach immer weitergearbeitet und viele Künstler bei der Entwicklung des Stoffes von der ersten Idee bis zum fertigen Song betreut. Das war für mich lange Erfüllung genug, bis ich mich eines Tages mit dem Chef meiner Plattenfirma unterhielt. Ich meinte eher im Spaß, dass ich ihnen noch ein Album schulden würde, worauf er mich auch im Spaß aufforderte, dann doch auch langsam mal in die Gänge zu kommen. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Songs zu komponieren und selbst Musik zu erschaffen, habe ich immer geliebt. Darauf muss ich mich voll und ganz einlassen. Irgendwann mal liegengebliebene Stücke oder alte Ideen zu verwenden ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich musste gewährleisten, dass ich alle Fäden selbst in der Hand halten und es keinerlei Ablenkung vom eigentlichen Entstehungsprozess geben würde.«

Reibungslos geht der dennoch nicht über die Bühne, denn Anfang Mai 2024 verstirbt Schlagzeuger und Ur-Mitglied Christian Moos völlig unerwartet. Acht Stücke waren zu diesem Zeitpunkt bereits komplett fertiggestellt. »Ich hatte gerade an dem letzten Song gearbeitet, als mich die Nachricht von seinem Tod erreichte. ›Until We Meet Again‹ heißt er und ist nun seinem Andenken gewidmet.«

Dass Shells deshalb melancholischer und getragener ausgefallen sei als ohnehin geplant, verneint der Bandgründer klar. Er liebe einfach derart tiefschürfende und im Kern traurige Klänge. Und »ein bisschen Gejammer« sei bei Everon ja immer gewesen. Um diese dunklen Klangtexturen umzusetzen, wäre früher mindestens ein Orchester vonnöten gewesen. Heute setze man dagegen auf relativ einfache technische Hilfsmittel. »Trotzdem war es mir nie genug, Streicher aus der Konserve über ein Lied zu kippen, um einen volleren Sound zu erreichen. Es muss schon passen. Orchestrale Breite und musikalische Kontraste sollten bereits in den Arrangements angelegt sein. Taugen die nichts, nützt auch ein hundertköpfiges Sinfonie-Orchester nicht viel.«

Auf Shells klingen Everon gleichermaßen monumental (nicht zuletzt wegen vieler harter Gitarrensalven, die in sinfonischem Breitklang überrollen) wie sie auch filigran betören: ›No Embrace‹ gönnt sich einige Jethro Tull-Momente, das cineastische Prog-Epos ›Broken Angels‹ Fingerzeige auf Kevin Moore, Streicher und plötzliche Black-Metal-Gitarrenstränge — während sich Everon in ›Travels‹ die klavierbetriebene Erbauungsmusik eines Bruce Hornsby einzuverleiben scheinen. In ›Monster‹ dagegen berührt Philipps mit seinem bislang wohl schönsten Storytelling überhaupt.

Überhaupt ist seine Art und Weise, flüssige Textgeschichten in Klang zu bringen, für den Sound seiner Band essenziell geblieben. Wobei er seine in den Wortmelodien anfangs noch recht deutsch klingende Intonation stark gefeilt hat.

Überraschend ist in ›Flesh‹ eine Bearbeitung des gleichnamigen Albums aus dem Jahr 2002 auf dem neuen Opus zu hören. Das ist gut zwei Jahrzehnte alt und krankte seinerzeit nicht unbedingt an der unzulänglichen Technik, sondern eher an den nicht vorhandenen finanziellen Möglichkeiten. »Jetzt bin ich mit dem Stück rundum glücklich und das ist die Hauptsache. Ich hoffe, es gefällt auch denen, die bei uns ansonsten die längeren, epischen Stücke vermissen.«

Ein Knackpunkt, der zeigt, dass Everon nie die typische Progressive-Combo waren. Ihr vielbeachtetes Debüt Paradoxes (1993), von Grobschnitt-Schlagzeuger Eroc in seinen Woodhouse Studios produziert, lässt sich noch am ehesten diesem Genre zuordnen. Auch der Nachfolger Flood (1995) vereint Neo-Prog und Art-Rock ebenso melodisch wie kraftvoll; gekonnte Querverweise auf die kanadischen Genre-Vorreiter Rush ersetzt erst das 2000 erschienene Fantasma durch einen eigenen Stil, der schrägtaktige Instrumental-Protzereien oder Lyrics aus der Fabelwelt konsequent vermeidet.

»Ich habe Herr der Ringe mit 15 gelesen und damit die Fantasy-Phase ad acta gelegt. Und Dicke-Hose-Gefrickel können wir schlichtweg nicht. Gut, auf der neuen Platte gibt es dieses relativ kurze instrumental ›OCD‹, aber das hat sich seinen Platz dadurch verdient, dass es einen schönen Gegensatz zu der vorangehenden Ballade ›Children Of The Earth‹ bildet.«

Bei der wird Philipps’ Vorliebe für opulent arrangierte Songs, spannende Melodieführungen und Texte, die nicht im Mittelalter gründen, sondern im wirklichen Leben, besonders deutlich. Und er hat dabei meist die Uhr im Blick. »Ich habe bei Rush begrüßt, dass sie in den Achtzigern ihre Songs musikalisch wie auch textlich nachvollziehbarer gestaltet und sich damit weiter- und nicht zurückentwickelt haben. Zumindest ich habe die Zeiten von Hemispheres nie wirklich vermisst. Zwar entzündet sich die Kritik an Everon immer mal wieder an den fehlenden Soloeinlagen, aber das ist eben im Prog-Bereich so. In der heutigen Zeit existieren diese beiden Extreme aber konfliktfrei nebeneinander.« Viel mehr freut es den Musiker, dass die dezent keltischen Anklänge, die Stücken wie ›No Embrace‹ oder dem kauzigen ›Pinocchio’s Nose‹ eine eigene Note verleihen, wohlwollend aufgenommen werden.

»Ach, das kommt bestimmt von meiner Vorliebe für den 6/8-Takt, der ja auch in der Folklore oft verwendet wird«, meint er schelmisch und fügt erklärend an, dass sich da wohl Elemente des Leah-Sounds in sein Unterbewusstsein geschlichen haben müssen. »Ich habe zuletzt an vielen Liedern mit ihr gemeinsam gearbeitet, eine fantastische Künstlerin, die oft die Enya des Heavy Metal genannt wird. Abgesehen davon, dass jeder Künstler von dem inspiriert wird, was ihn umgibt, habe ich nie einen großen Masterplan entwickelt, wenn ich beginne, einen Song zu schreiben. So kompliziert, wie manche Menschen glauben, ist das gar nicht. Es beginnt immer relativ gleich: Einfach mal nachdenken.«

Mehr Everon in ►ROCKS Nr. 106 (03/2025).